第12課 プレゼンテーションの組立とガイドライン

第12課の目標

- PowerPointは単なる道具であり、いいプレゼンテーション、悪いプレゼンテーションは利用者次第であることを理解する

- プレゼンテーションで守るべき基本ルールと、避けるべき点を理解する

↑経済情報処理(2018)ホームページに戻る

1. 「何を伝えたいか」を明確にする

- 「何を伝えたいか」=メッセージを明確にする。これが自分でも分かっていないようでは何も伝わらない。

- メッセージを語るための「ストーリー」を構築する。 「メッセージ」を常に意識する。

1.1 メッセージを明確にする

- 「最も訴えたいこと」は何か? これが自分でもはっきりしないようなプレゼンは始める前から失敗している。

- プレゼンテーションは伝えるために行うこと。伝えたい内容がなければ意味がない。

1.2 ストーリーを構築する

- プレゼンテーションで重要なことは、発表者の語り(パフォーマンス)。

- スライドはあくまで補助材料(別にスライドにこだわる必要すらない)。

- メッセージを伝えるための一貫した、シンプルなストーリーが説得力を与える。

2. デザインのルール

2.1 文字のルール

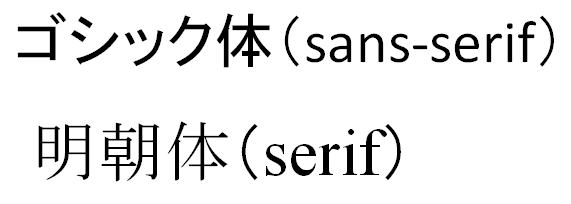

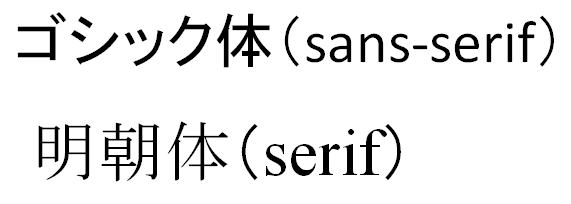

フォントはゴシック体(サンセリフ)を基本とする。

基本的なフォントを使う(特殊なフォントを使うと、プレゼン先のPCではちゃんと表示されないことがある)。

句読点が必要なほど長い文は書かない。可能な限り短く。

2.2 フォントサイズ

- 文字はできる限り大きい方がいい

- 大きい文字は読みやすい

- 大きい文字だとスライドに書ける文章が少なくなる→「聴衆が読まないといけないスライド」を避けられる。

- 文字が小さいと、後ろの方の人は見えないかもしれない。スライドをつくった意味がない。

- タイトルは44ポイント程度が最小

- 見出しは36ポイント程度が最小

- 内容は28ポイント程度が最小

これが44ポイント

これが36ポイント

これが28ポイント

2.3 背景画像やテクスチャの利用

- 文字やグラフが見づらくなるような使い方はNG。

- 画像自体がメッセージと直結しているのであれば使い方次第。

3. ダメなプレゼン

「話し手が主役」にならないような作りのプレゼンはダメ。

- いっぱい書いてある→聴衆が読んでしまう。

- 書いてあるものを黙読する方が、口頭で読み上げるより速い。

- 聴衆は「もう読んじゃったよ」が読み上げられるのを待っていることになる。

- プレゼン自体が派手過ぎる→派手なシカケに注意を取られて、内容が伝わらない可能性。

- 主役は話し手。

- プレゼン様は脇役。主役を食ってしまったらダメ。

確認問題

「自分が伝えたいメッセージ」と、そのメッセージを伝えるためにはどのようなプレゼンの組み立てが望ましいか考えなさい。

↑経済情報処理(2018)ホームページに戻る

©2018, Hiroshi Santa OGAWA

このページにアダルトコンテンツ、XXXコンテンツ類は一切含まれていません。暴力反対.